【老专家口述史】丁静娟:贵州公共卫生的科研创新先行者

编者语

医者之志,历久弥坚。八十余载春华秋实,薪火相传历久弥新,文化传承绵延不绝。一代代贵医人扎根黔中沃土,胸怀民族大业,心系百姓健康,传承大医之术,肩扛传道之责,成就桃李满园,为护佑人民健康奋斗不息。即日起,“老专家口述历史”栏目将不定期推出,以口述历史的形式讲述贵州医科大学附属医院改革发展中的精彩故事和老专家潜心医学、救死扶伤之往事,勾勒贵医人改革奋斗、不懈求索的时代群像,以期传承先辈精神,砥砺奋进力量。

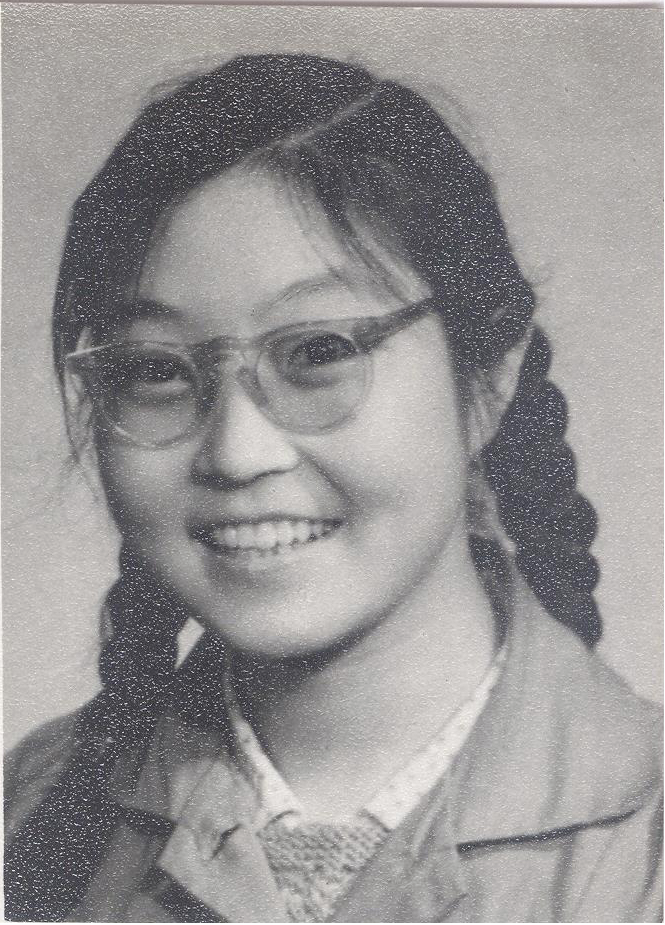

丁静娟

贵医附院原传染科副主任

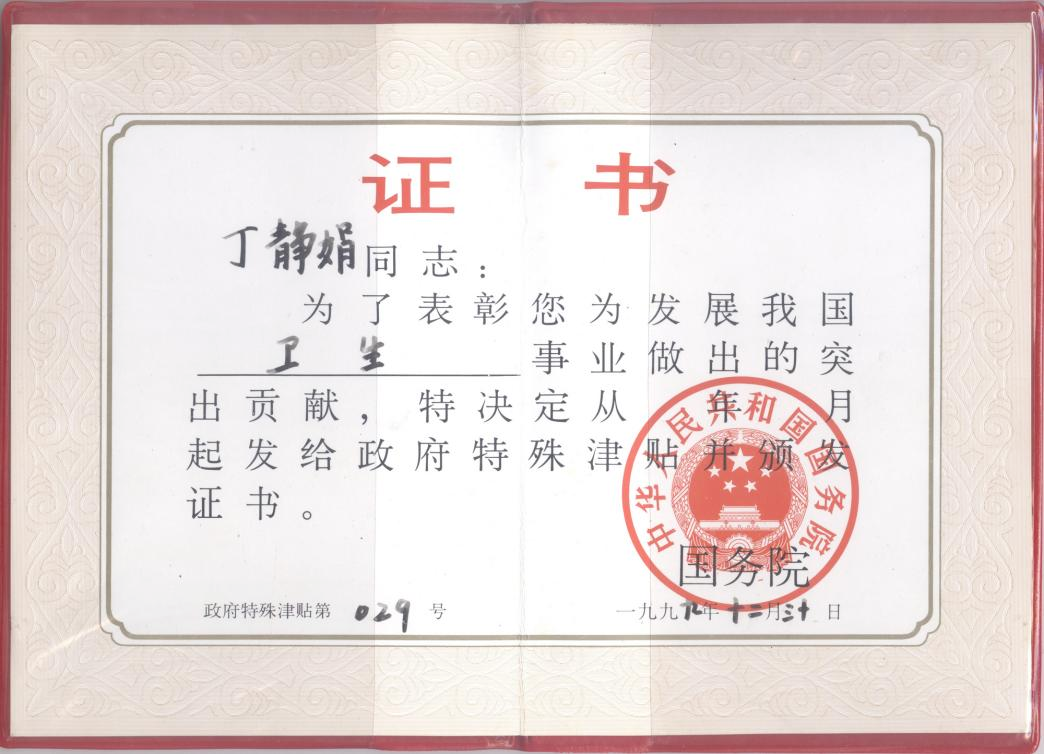

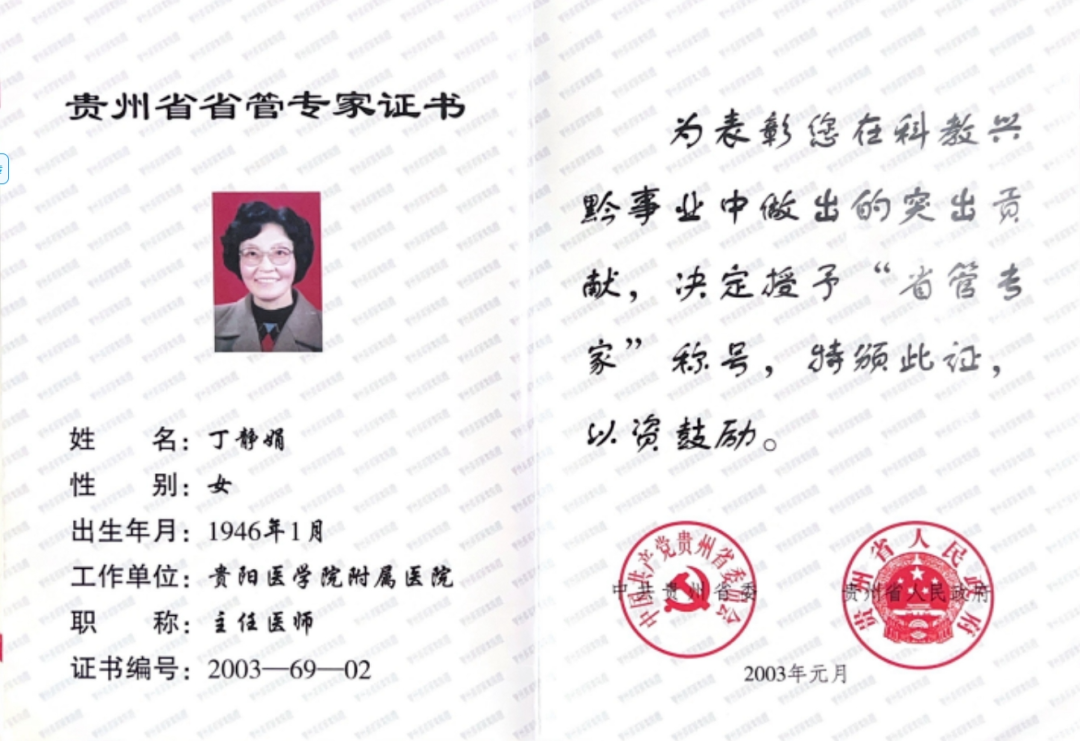

丁静娟,1946年1月生,籍贯上海,1970年毕业于上海医科大学(现复旦大学上海医学院)医学系,同年分配至贵州工作,1983年调入贵阳医学院附属医院。曾任贵医附院传染科主治医师、副主任医师、主任医师、科室副主任,硕士生导师,中华医学会医学病毒学分会第五、第六届全国委员,贵州省感染病学分会副主任委员,中华实验和临床病毒学杂志编委,国家自然科学基金项目评审专家,贵州省省管专家等,享受国务院特殊津贴。

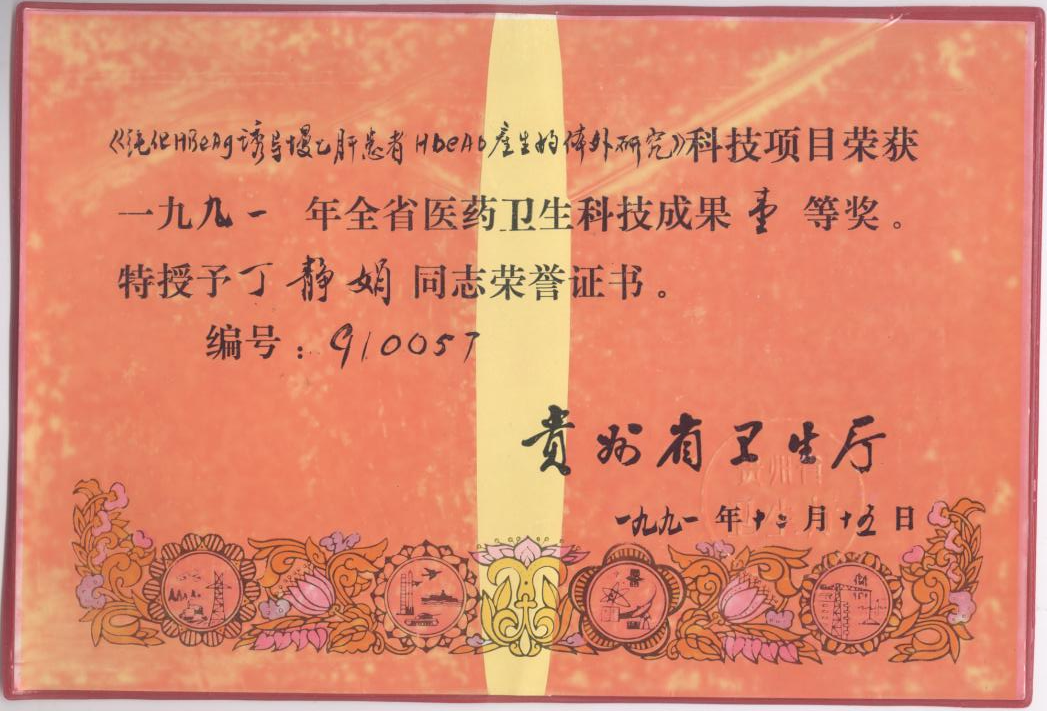

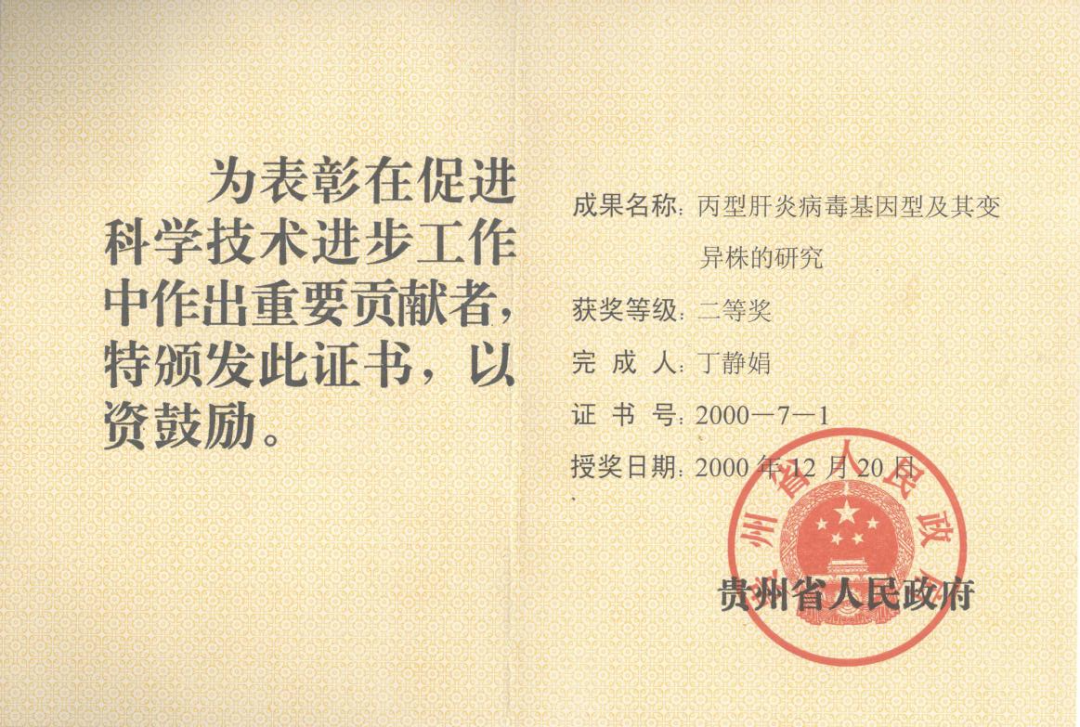

在贵州首次发现戊、丙型肝炎,并用酶切、测序等方法明确了丙肝病毒贵州株的基因型。改进乙肝病毒基因分型用的酶切技术,明确了乙肝病毒贵州株的主要基因型及其亚型,并首次开展侗、苗、布依族患者乙肝病毒基因型研究。曾获省(部)级科技进步二等奖2次,三等奖1次, 省厅级科技成果一等奖1次。获贵州省优秀科技工作者、贵州省师德标兵等称号。

口述内容

我1946年1月出生在上海的浦东新区,籍贯就是上海。小学到高中阶段的基础教育也是在上海浦东新区完成的,1965年,我考入上海医科大学。想学医的原因是我那时居住的街区,有一个私人开业的中医馆,坐诊的那名老中医医德医术都很好,所以在我们当地有一些威望。那时周围邻居都觉得女孩子考大学最好是学文当老师或者学医当医生,我也受那种氛围影响,觉得那我就学医吧。1970年大学毕业后,我们班有7位同学被分到贵州,我是被分配到修文县人民医院内科工作。虽然来之前对贵州的经济状况已有心理准备,但到当地医院看到简陋的条件后,心里还是有不小的落差。后来,随着工作的开展以及几次下乡的经历,我又感到基层老百姓在缺医少药的环境下,确实非常需要医生的帮助,于是我便安下心来,踏踏实实尽己所能的为病人解决问题。就这样,我在基层工作了12年,直到1983年调到贵阳医学院传染科工作。

▲1979年,丁静娟在修文县卫生局县医院合影

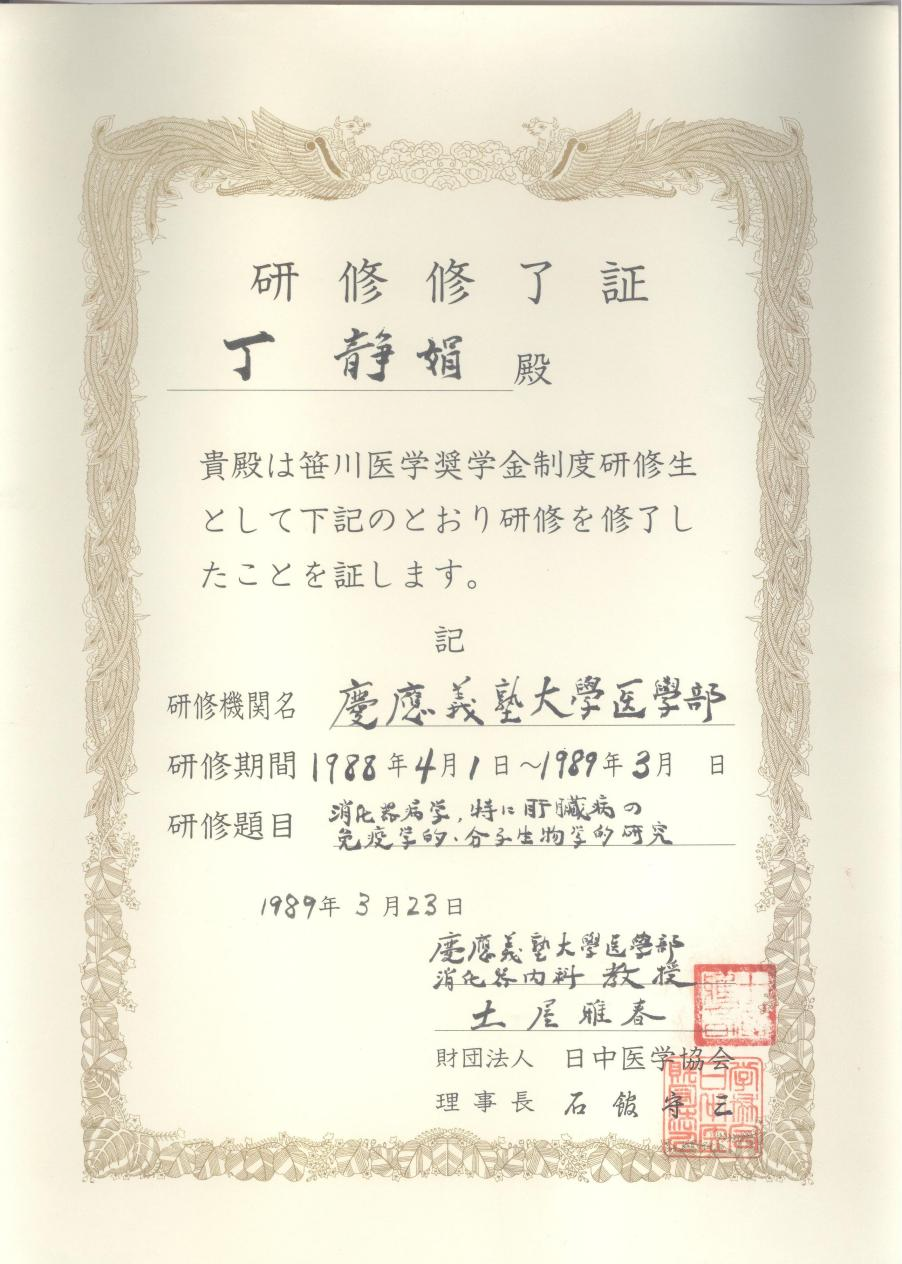

那时候我们传染科在贵州省已很有名气,是一个相当不错的科室。当时传染科的主任是钱定毅教授,他学术渊博,外语水平也很高,总是关心同事、下属,对待患者细心耐心,大家对他的评价都很高。所以我很幸运,一进入科室就有这样一位长者带领,我觉得在各个方面我都要向他多学习。80年代开始,国家开始外派出国留学,贵医附院的刘世钧、吴若秋教授分别从英国、日本留学回国,在医院分享他们留学生活,顿时掀起了全院学习外语的热潮。贵医附院那时候举办了不脱产的外语培训班,从中选派成绩优秀的大约两三个学员到四川外语学院参加出国前的培训,我也是其中一员。1988年我参加了卫生部的WHO英语考试,我考得还不错,有幸被卫生部选中派往日本的庆应義塾大学医学部消化内科进修学习,在那里我从事的是乙型肝炎病毒分子生物学和免疫学的研究。

▲1989年,丁静娟教授在日本庆应義塾大学留学进修毕业证

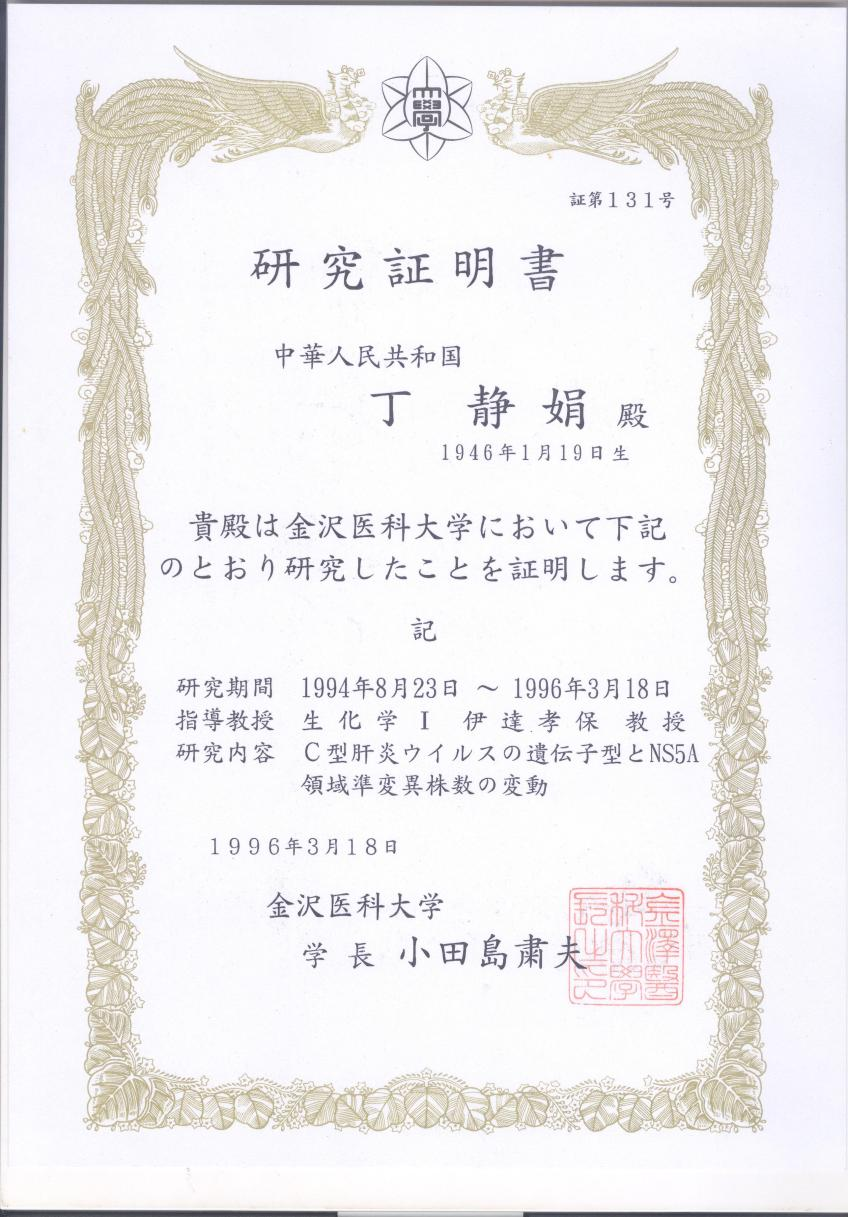

▲1996年,丁静娟教授在日本金沢医科大学留学进修毕业证

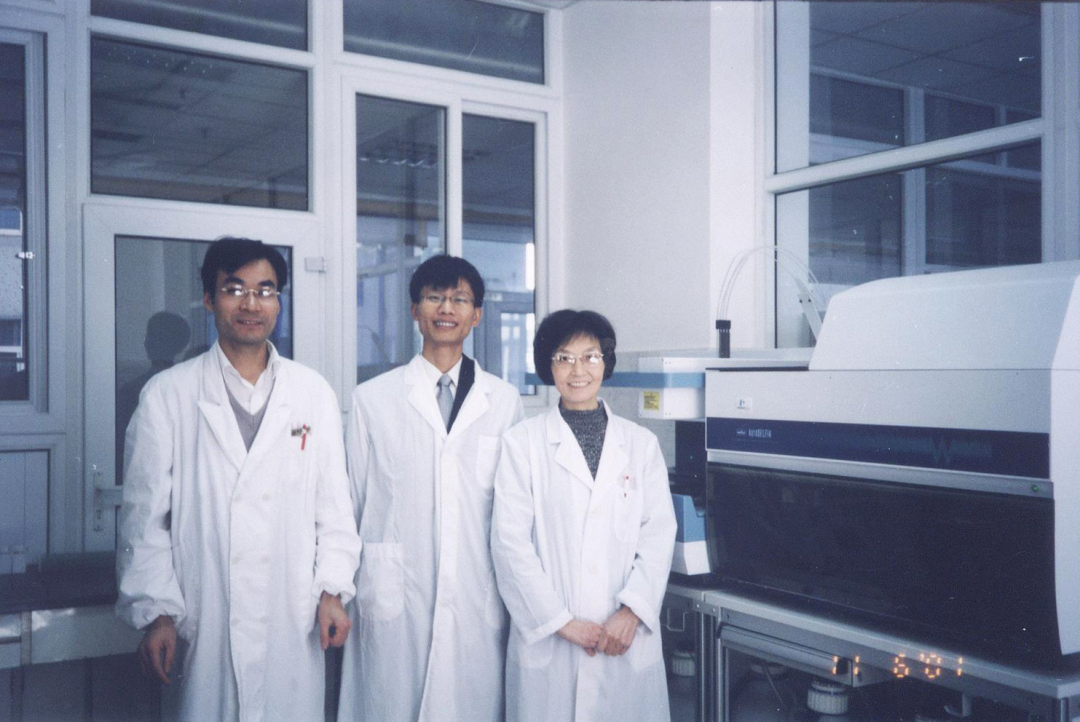

▲丁静娟教授回国后在贵医附院传染科实验室的工作照

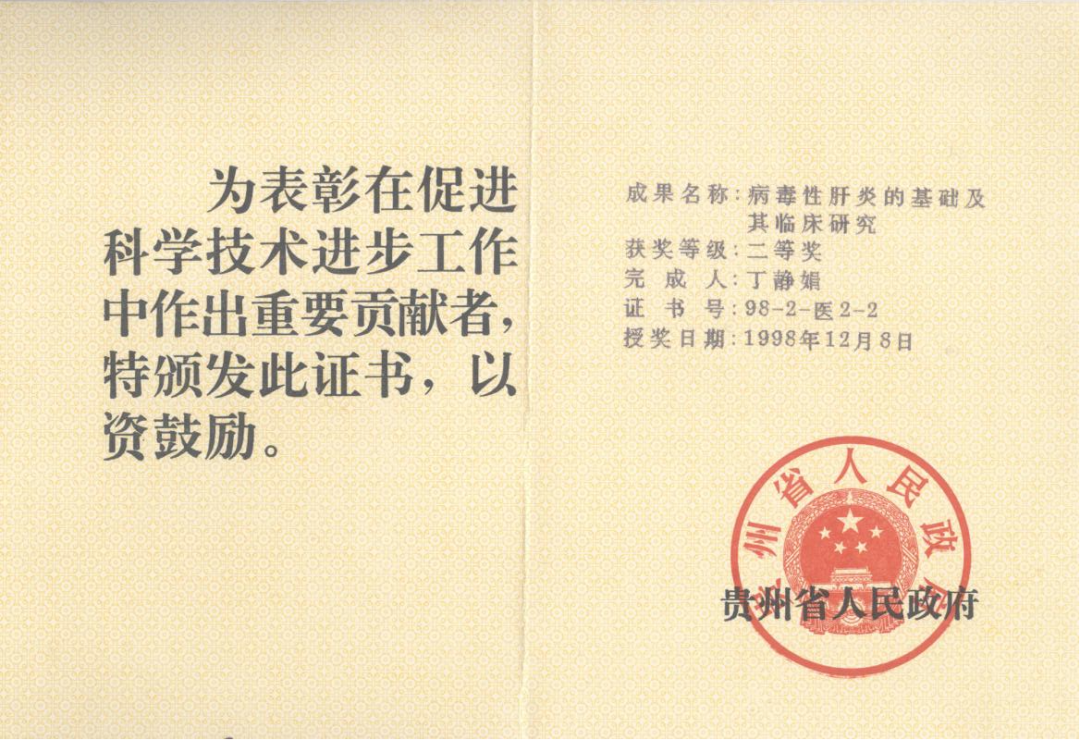

▲1998年,丁静娟教授“病毒性肝炎的基础及其临床研究”获贵州省科技进步二等奖

▲2000年,丁静娟教授“丙型肝炎病毒基因型及变异株的研究”获贵州省科技进步二等奖

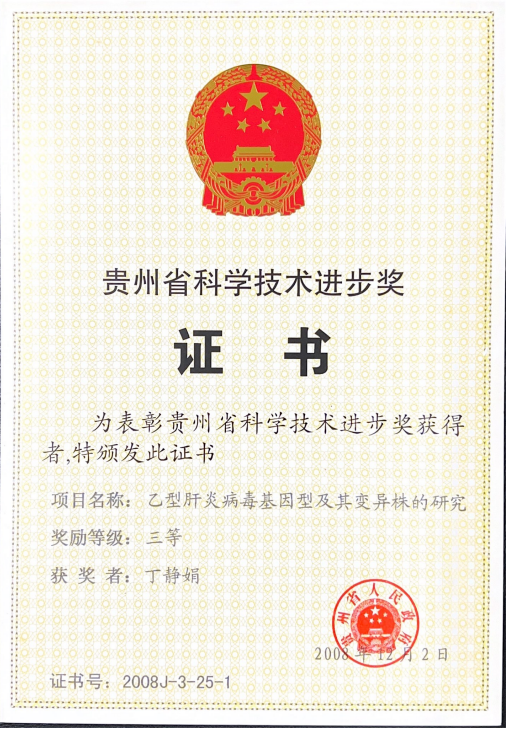

▲2008年,丁静娟教授“乙型肝炎病毒基因型及其变异株的研究”获贵州省科学技术进步奖三等奖

▲丁静娟教授与所带研究生合影(左二为丁一生教授,右一为程明亮教授)

▲1999年,丁静娟教授获国务院特殊津贴

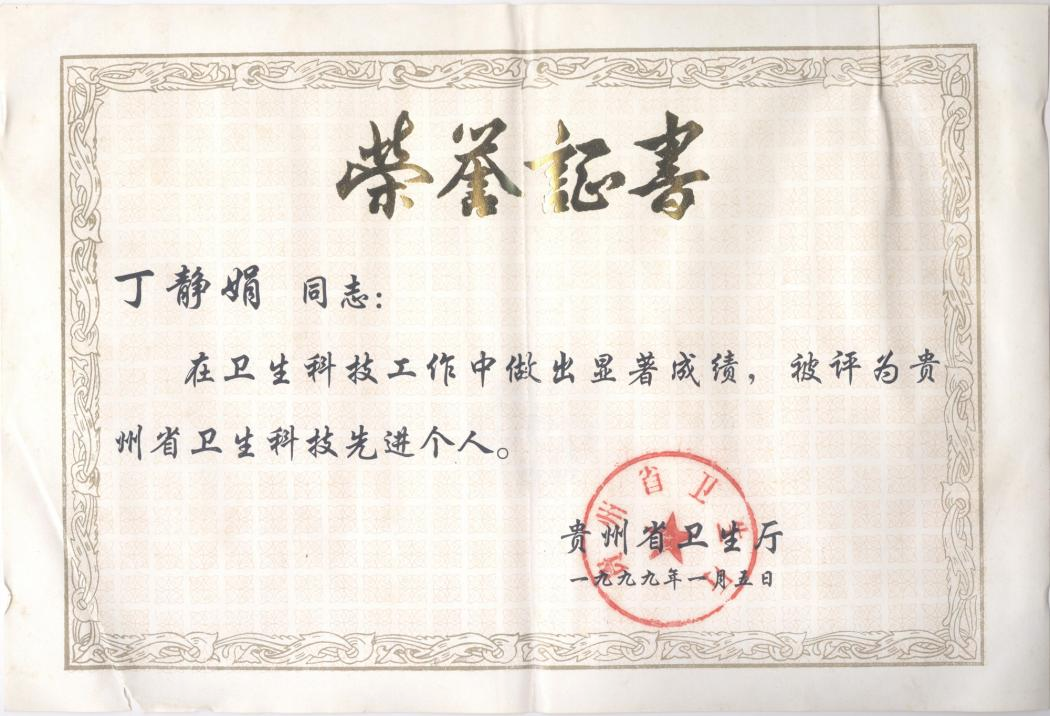

▲1999年,丁静娟教授被贵州省卫生厅评为贵州省卫生科技先进个人

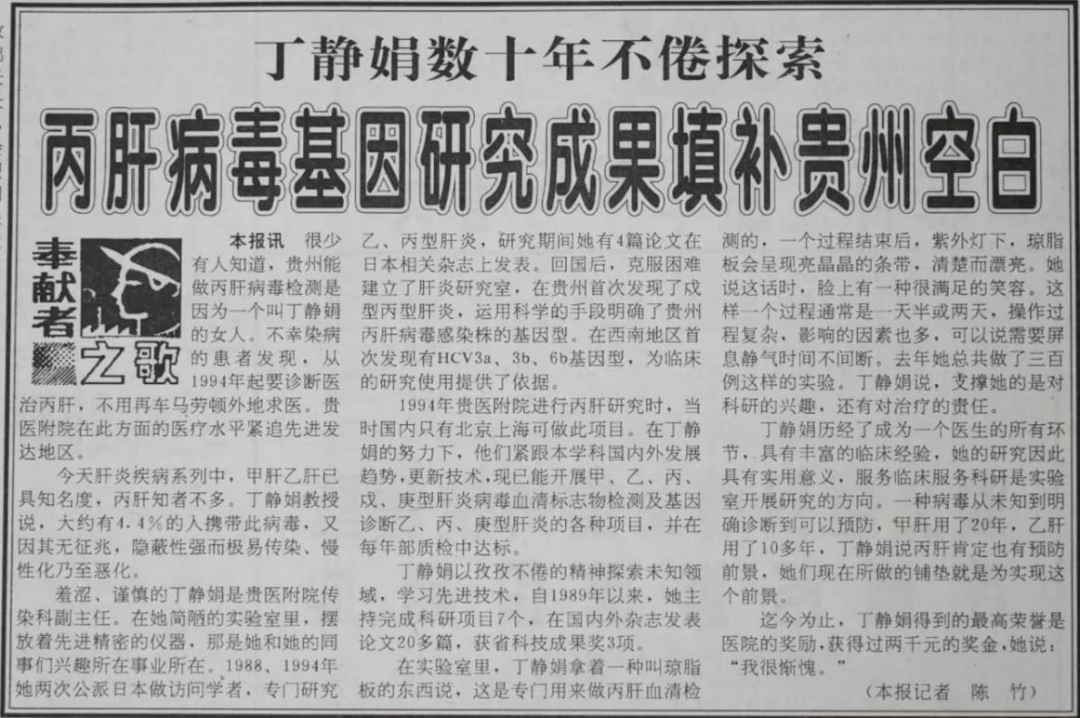

▲1999年4月14日,《贵州日报》头版刊登丁静娟个人事迹

扫一扫 手机端浏览