编者语

医者之志,历久弥坚。八十余载春华秋实,薪火相传历久弥新,文化传承绵延不绝。一代代贵医人扎根黔中沃土,胸怀民族大业,心系百姓健康,传承大医之术,肩扛传道之责,成就桃李满园,为护佑人民健康奋斗不息。即日起,“老专家口述历史”栏目将不定期推出,以口述历史的形式讲述贵州医科大学附属医院改革发展中的精彩故事和老专家潜心医学、救死扶伤之往事,勾勒贵医人改革奋斗、不懈求索的时代群像,以期传承先辈精神,砥砺奋进力量。

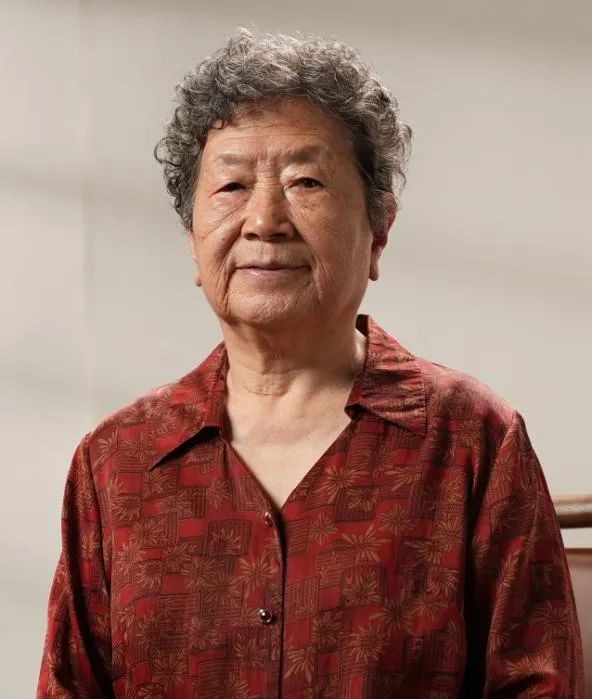

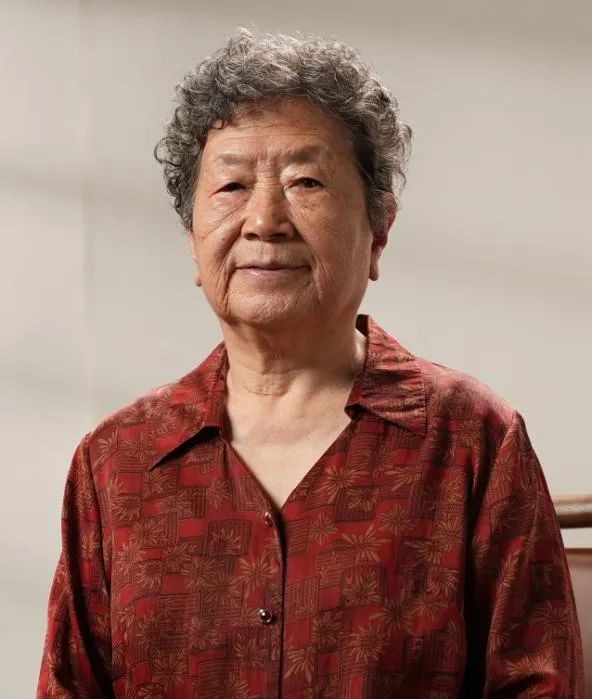

丁一生

贵医附院原传染科主任

丁一生,1939年8月出生于贵州省贵阳市,1962年10月于贵阳医学院医疗系毕业,同年进入贵医附院就职,曾任贵医附院传染科主任,传染病教研室主任,主任医师,硕士研究生导师。

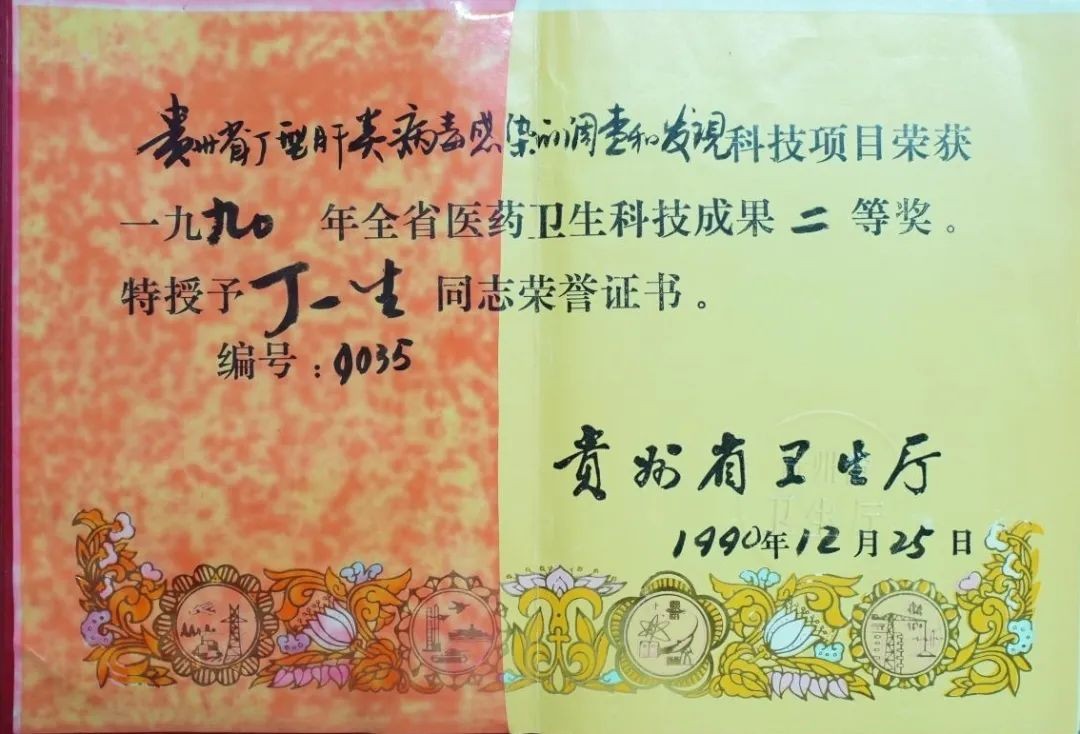

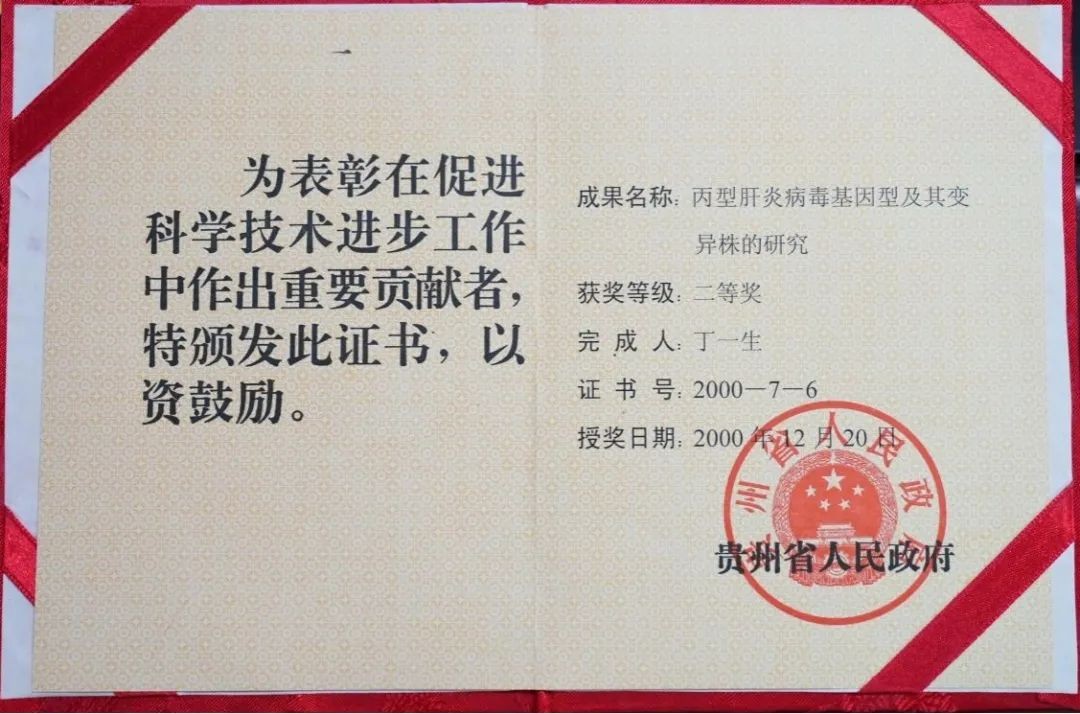

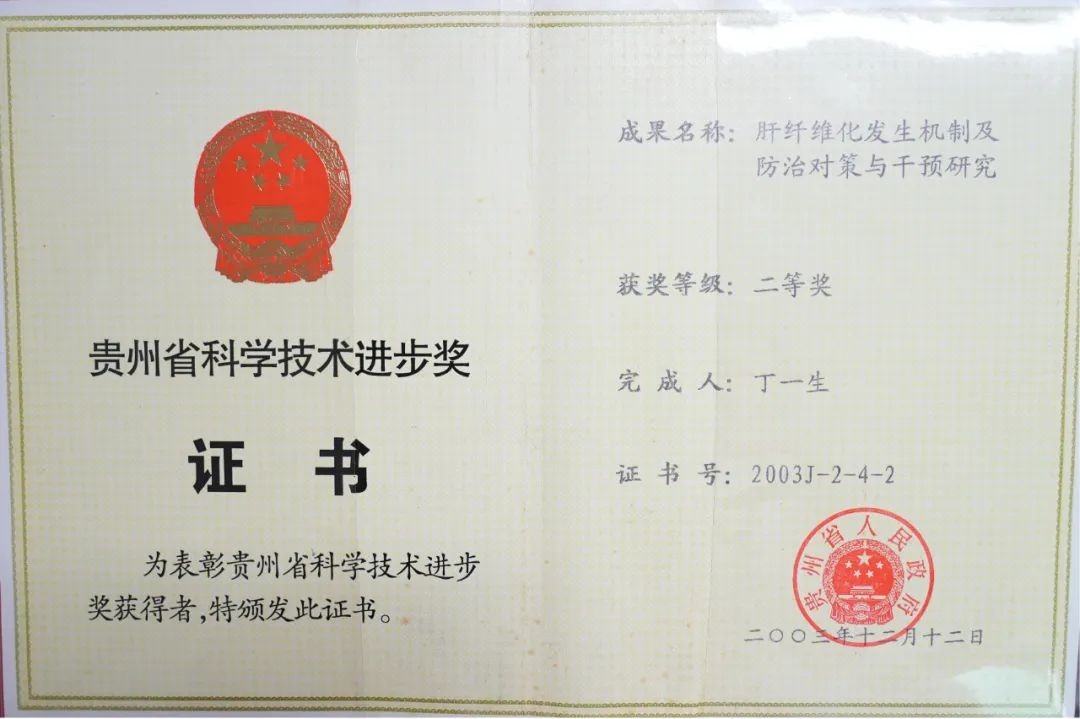

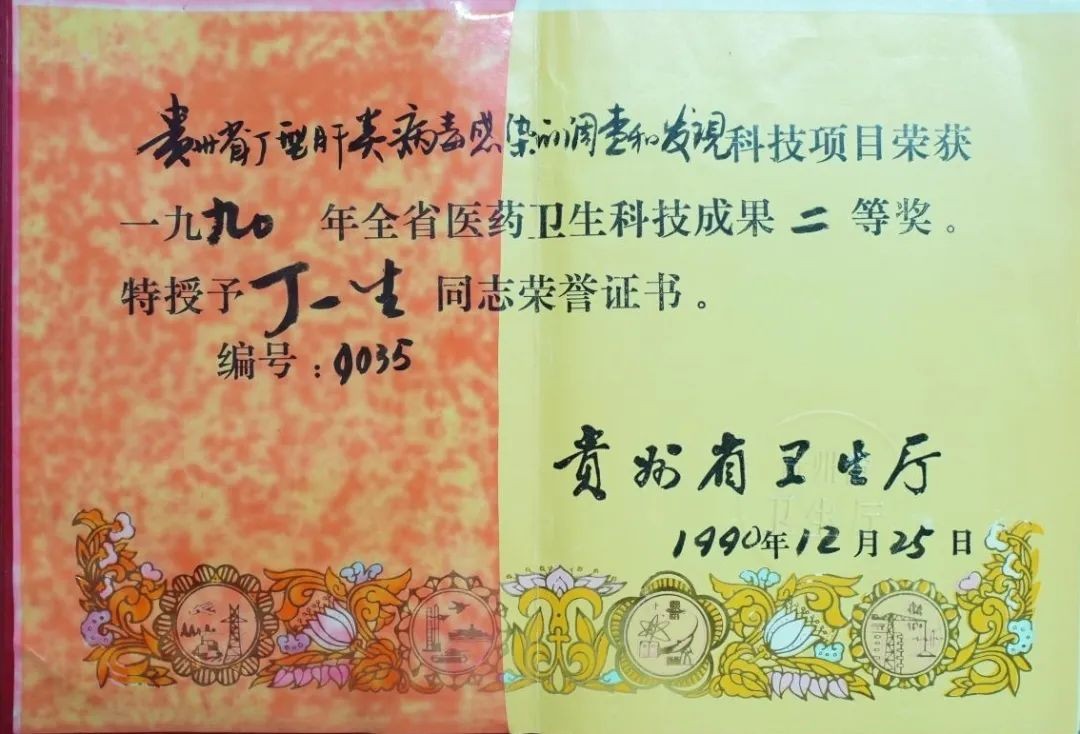

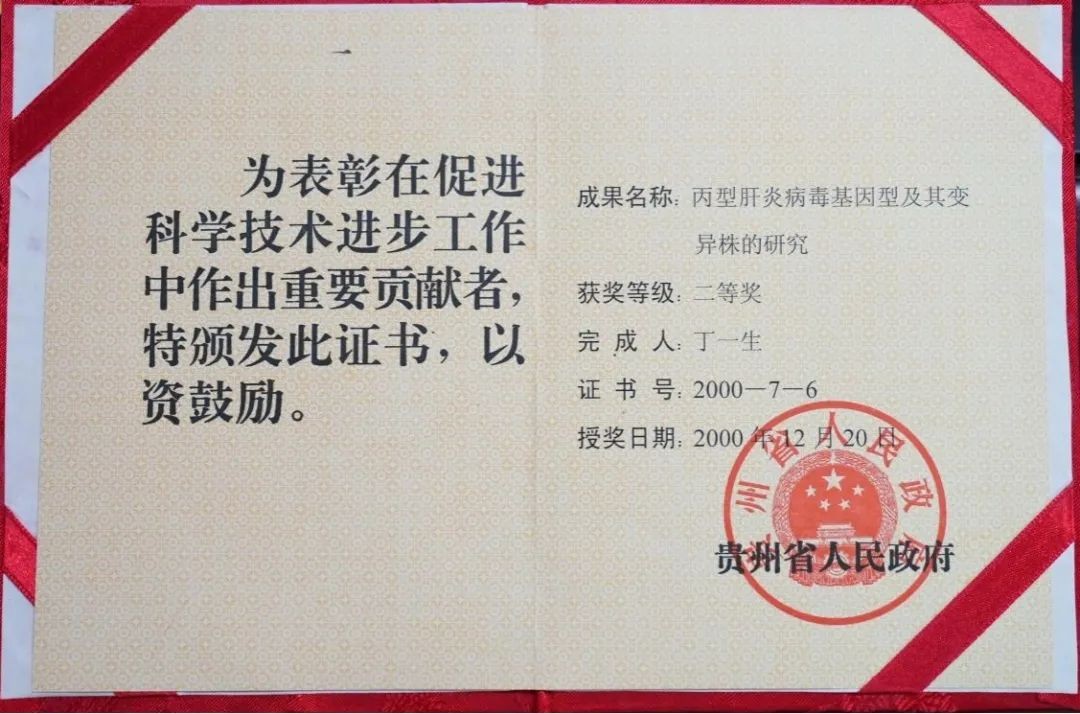

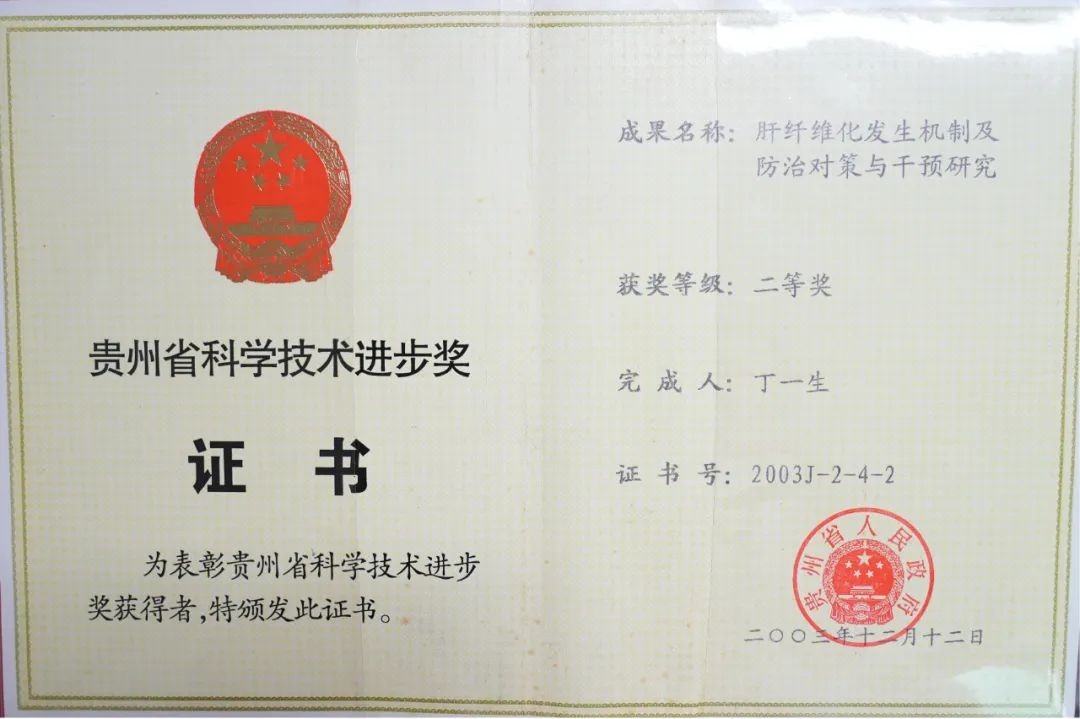

发表论文多篇,参与大学本科传染病学教材编写,出版专著一本,多次到基层作专题讲座。参与的研究课题“肝纤维化发生机制及防治对策与干预研究”获贵州省科技进步二等奖;“丙型肝炎病毒基因型及其变异株的研究”获贵州省科技成果二等奖;“用强的松治疗早期流行性出血热临床试验”获贵州省科技成果四等奖;“贵州省丁型肝炎病毒感染的调查和发现”获贵州省卫生厅科技进步二等奖。

口述内容

1939年,我出生在贵阳,是地地道道的贵阳人。20世纪40年代,我父亲到贵阳医学院工作,我们家便搬到了位于湘雅村的贵阳医学院家属宿舍。那时学校大门上 “贵阳医学院”几个字是我父亲写的,进校园大路一边有菜地,一边土坡上有三棵大梨树。教学楼不多,有实践楼、教学楼、罗公楼、化学馆,还有学生宿舍和家属宿舍。1957年,我从贵阳一中毕业后,考上了贵阳医学院。第一学期我们在湘雅村上课,第二学期学校搬到六广门,这个校区是在一片稻田和菜地上修建而成的,我们一家也随之搬到了这里。

▲20世纪60年代,丁一生到农村参加巡回医疗

▲1977年,传染科全体同志欢送同事黄素娟退休。(第一排左4:杨荣勋;第一排左2:时钟孚;第三排左3:丁一生)

我毕业实习是在省医,实习时间为一年,各个科室都要轮转。毕业后,贵阳医学院有20多位成绩优秀的同学留校,我也有幸留了下来。到贵医附院报到后被分配到内一病房,即第一住院楼后三楼。我开始是在内科轮转,后来才固定分在传染科。当时传染科先属于内科,是大内科下边的一个传染病小组,后来单独成立了教研室,有了自己的病房,大约有 40 张床。那时传染科的主要病种是肝炎,还有一些消化道传染病,如伤寒、痢疾及钩端螺旋体病、流行性出血热等,不收呼吸道传染病,因为没有足够的隔离措施,这类病人都转到传染病医院。当时科里的主任是周光远和钱定毅,周主任当时刚从苏联学习回来,1973年不幸因病逝世。钱主任不仅是我科的学科带头人,学术造诣深厚,而且很有前瞻性眼光,20世纪80年代初,考虑到进一步提高医疗教学科研水平,提出要创建传染科实验室。钱主任特意把我和护士罗培文抽出来专门筹建这个实验室,虽然当时条件差、经费紧张,但我们还是积极向学院争取到了一些物资。实验室建成后,我们便开展了乙肝病毒表面抗原的检测。因为那时在我国,乙肝感染情况较为严重,感染者达1亿多人,其中有不少是无症状携带者。通过检测可以明确肝病病因,判断病情是否由乙肝病毒引起,有助于更有针对性地治疗。刚开始实验室条件简陋,我们从最简单的对流电泳方法做起,在玻片上的凝胶板两边用电泳的方式检测,以此判断是否感染乙肝病毒,但当时只能检测表面抗原这一项,不过也能初步筛选或排除乙肝感染。

▲丁一生教授(第一排左2)参加十二省市十七所医学院校协编第二批教材《传染病学》第三次编委会议

▲丁一生教授(第一排右2)与传染科同事合影

为更好地治疗肝炎,我们传染科一直在探索最佳的治疗方法。最初我们是给病人熬中药大锅汤,拟定治疗急性肝炎的方子后,积极开展中西结合治疗。由护士每晚熬药,早上发给病人吃。后来急性肝炎好治了,我们又大约在 1997 年,针对迁延性肝炎、慢性肝炎以及肝纤维化等病症进行研究。因为肝硬化很难治疗,我们想在肝纤维化阶段争取让病情逆转或不再发展,于是理了一个方子,想开发治疗肝纤维化的药。由程明亮和我牵头找了贵阳制药厂的总工和几个药剂师共同研究,想把药制成制剂给病人治疗。之后将其立为科研项目,报给贵阳医学院和省科委,获得了一点经费,但不够启动资金。于是科室全体医生护士筹款,每人出了1000块钱,加上科研经费,启动了这个项目,制成了名为“汉丹肝乐”的胶囊。经过动物实验没问题后,申请临床给病人试用,效果不错,我们总结经验,发表了论文在权威杂志上。

▲1990年,丁一生教授“贵州省丁型肝炎病毒感染的调查和发现”科技项目获贵州省卫生厅科技进步二等奖

▲2000年,丁一生教授“丙型肝炎病毒基因型及其变异株的研究”获贵州省科技成果二等奖

▲2000年,丁一生教授“肝纤维化发生机制及防治对策与干预研究”获贵州省科技进步二等奖

在这几十年的工作中,我发表过五六篇文章,参编了十几个院校合编的传染病学教材,还写了一本关于《流行性出血热急性肾功能衰竭》的专著。我和科室同志一起做了几个课题,其中一个获得省科技进步二等奖,一个获得省科技成果二等奖。算是向几十年服务患者的工作,交出了一点成绩。我希望我们的医护人员,都堂堂正正、踏踏实实地做人做事,把病人当作自己的亲人,不要为了个人利益开不必要的检查和药品,对病人认真负责,就是对自己负责。希望贵医附院发展越来越好,真正成为贵州省老百姓最信任的医院。